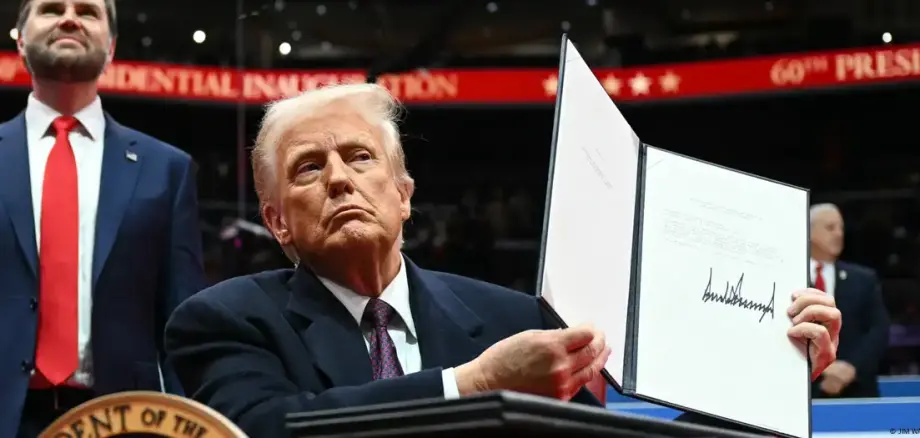

Als Donald Trump am 20. Januar 2025 zum zweiten Mal die US Präsidentschaft übernahm, zögerte er nicht lange und unterschrieb eine Vielzahl an Präsidialerlassen, die die US Außen- und Innenpolitik über die nächsten vier Jahre prägen. Ein solcher Erlass veranlasst den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen - ein Schritt, den Donald Trump auch währen seiner ersten Amtszeit vollzog, der aber von seinem Nachfolger (und jetzigem Vorgänger) Joe Biden wieder rückgängig gemacht wurde.

Was ist das Übereinkommen von Paris?

Das Übereinkommen von Paris ist ein internationaler, rechtlich bindender Vertrag, der im Dezember 2015 von den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (UN) beschlossen wurde und im November 2016 in Kraft trat. Das Ziel des Übereinkommens liegt darin, die globale Erwärmung deutlich unter 2°C, aber möglichst auf 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Hierzu gelten aber nicht von der UN festgelegte Emissionsziele, sondern National festgelegte Beiträge (NDCs), welche bedeuten, das jeder Mitgliedsstaat des Übereinkommens seine eigenen Emissionsreduktionsziele festlegt und alle fünf Jahre aktualisiert. Hierzu dient ein globaler Bestandsaufnahmeprozess und ein Transparenzrahmen, welche Länder dazu verpflichten, ihre Klimapläne umzusetzen und nachzubessern.

Erstmals haben sich alle Länder, inklusiver großer Emittenten wie China, die USA und die Europäische Union (EU) dazu verpflichtet, gemeinsame Klimaziele zu verfolgen. Dazu sagten die Industrieländer außerdem zu, jährliche mindestens 100 Milliarden US-Dollar (ca. 96 Milliarden Euro) für den Klimaschutz und in Anpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern bereitzustellen.

Der Aus-, Ein- und Austritt der USA

Anders als das Kyoto-Protokoll, das nie von den USA ratifiziert wurde, ist das Pariser Übereinkommen auch für die USA am 4. November 2016 in Kraft getreten. Obwohl Trump bereits mit Antritt seiner Präsidentschaft im Januar 2017 öffentlich machte, er wolle die USA aus dem Übereinkommen zurückziehen, war dies erst nach drei Jahren nach Inkrafttreten des Übereinkommens möglich. Also informierte er am 4. November 2019 die UN offiziell, dass die USA aus dem Übereinkommen austreten würden. Dieser Austritt galt jedoch nicht sofort, sondern wurde erst ein Jahr später effektiv, was dazu führte, dass die USA am 4. November 2020 kein Mitgliedsstaat des Übereinkommens von Paris mehr waren.

Allerdings war dieser Austritt von eher kurzer Dauer: bereits am 8. November 2020, also lediglich vier Tage nach dem Austritt, wurde Joe Biden zum Präsidenten gewählt und trat seine Amtszeit am 20. Januar 2019 an. Durch einen Präsidialerlass machte er Trumps Entscheidung rückgängig und trat dem Übereinkommen erneut bei. Dieser Neueintritt trat am 19. Februar 2021 in Kraft.

Mit der Wiederwahl Donald Trumps in 2024 rückte die Position der USA im Pariser Übereinkommen wieder in den Fokus der internationalen Aufmerksamkeit. Wie acht Jahre zuvor kündigte Donald Trump einen Rückzug der USA aus dem Übereinkommen an - eine Ankündigung, die er bereits am ersten Tag seiner Präsidentschaft durch einen Präsidialerlass wahr machte. Auch dieses Mal wird der Austritt erst nach einem Jahr effektiv, was bedeutet, dass die USA ab dem 20. Januar 2026 kein Mitgliedsstaat mehr sein wird. Anders als 2017 ist die Dreijahresfrist, welche gewährleistet sein muss, bevor ein Staat aus dem Übereinkommen austreten kann, bereits verstrichen, da das Übereinkommen bereits seit dem 19. Februar 2021 für die USA in Kraft ist.

Was bedeutet der erneute Austritt?

Im Gegensatz zum vorherigen Austritt bedeutet der Austritt 2025, dass 3 Jahre vergehen werden, bevor ein/e Nachfolger/in Trumps diesen wieder rückgängig machen kann. Bis dahin bedeutet dies einen erheblichen Rückschritt auf mehreren Ebenen.

- Die USA hat seit Bidens Wiedereintritt in das Pariser Übereinkommen 1 Milliarden US-Dollar in den Grünen Klimafonds (GCF), einem Fonds zur Unterstützung von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern eingezahlt und weitere 2 Milliarden US-Dollar zugesagt. Diese Zusage ist mit dem Austritt nicht mehr gültig und der GCF wird wesentlich weniger Geld zur Verfügung haben, was die Förderung von Klimaschutzprojekten maßgeblich schmälern wird.

- Die USA ist nicht mehr an die Vorgaben des Übereinkommens gebunden, was dazu führt, dass sie keine internationalen Verpflichtungen zur Emissionsminderung mehr hat. Als zweitgrößter Emittent der Welt führt dies unweigerlich zu einer Verzögerung des weltweiten Klimaschutzes und zu einem weiteren Anstieg von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Dadurch wird das Erreichen des 2°C-Zieles deutlich schwerer zu erreichen.

- Die USA wird es deutlich schwerer haben, an international erarbeiteten wirtschaftlichen Entwicklungen zum Thema erneuerbare Energien teilzunehmen. Insbesondere China und die EU können sich hier etablieren, was langfristig dazu führen kann, dass die USA auch nach möglichem Wiedereintritt in das Übereinkommen den Klimaschutz durch verfehlte Investitionen behindern.

Wie geht es weiter?

Der Austritt der USA aus dem Pariser Übereinkommen war nach Donald Trumps Wiederwahl kein unerwarteter Schritt, aber er bleibt dennoch ein drastischer. Generell müssen die anderen Mitgliedsstaaten für sich entscheiden, wie sie den Austritt der USA bewerten und/oder ob sie diesem folgen werden. Die EU, China oder andere große Emittenten könnten natürlich versuchen, die Lücke der USA zu füllen und ihre jeweilige Führungsrolle im Klimaschutz ausbauen.

Problematisch wird die Finanzierung des GCF und von Projekten in Entwicklungsländern. Bei einem Budget von ca. 10 Milliarden US-Dollar ist ein Wegfall der US-Finanzierung ein schwerer Schlag und es liegt nun an anderen Industriestaaten, diese Lücke zu füllen. Auch private Financiers wie der Milliardär Michael Bloomberg haben angekündigt, ausgebliebene US-Zahlungen ausgleichen zu wollen.

Alles in allem wird der US-Austritt die Klimaschutzbestrebungen in Deutschland und in Europa nicht beeinflussen. Lediglich der Austausch mit wichtigen Partnern in den USA, wie z.B. die NASA, wird erschwert, da auch innerhalb des Landes Gelder nicht mehr bereit stehen. Sollte Trumps Nachfolger/in entscheiden, dem Übereinkommen wieder beizutreten, wäre dies zwar zu begrüßen, doch wären wichtige Jahre verloren.